學霸必須死 徽州絲絹案始末 第四章 秋後算賬

第四章 秋後算賬

萬曆五年七月,兵備道拿住帥嘉謨,把他關在監牢里待審。同時被捕的,還有包括程任卿在內的一夥五縣鬧事分子。

兩個月後,徽州府終於拿出了初審判決:帥嘉謨、程任卿以及其他幾個人,被判充軍。其中帥嘉謨的罪名是「將不幹己事情,捏造寫詞,聲言奏告,恐嚇得財,計贓滿貫」「以陳奏而斂取」。

在狀詞里,徽州府描述了這樣一個「事實」:帥嘉謨自誇有手段,向歙縣老百姓收取銀錢,說你們補貼我上京告狀,我自有辦法幫你們免徵賦稅。他利用歙縣民眾的恐慌心理,收斂了大量錢財,假公濟私—比如私自弄了套冠帶,用的就是公款。

這是一個欲加之罪的政治性判決,翻譯過來就五個字:「誰讓你多事?」從官府視角來看,這起紛爭根本是無中生有,完全是帥嘉謨一個人挑起來的,當初你如果乖乖閉嘴做你的數學作業,哪兒還會有後面這麼多事?

所以官府毫不猶豫地犧牲掉帥嘉謨,來換取五縣的穩定。至於這個罪名是否合理,並不在考慮之列。法律問題,咱們政治解決。

初審意見提交給兵備道。可是馮叔吉很不滿意,覺得徽州府怕得罪人,給判輕了,不足以警誡別人。於是馮叔吉把這些人提到太平府,讓安慶、池州、太平三府會審,再議一次罪名。

這次商議,最終給帥嘉謨定的處罰是「杖一百流三千里,遣邊戍軍」。這個判罰,從他本人角度來說實在是冤枉,但從官府角度,沒弄死你,算是很講良心了。

萬曆六年七月十九日,這份判決意見得到刑部尚書嚴清的支持,具題上奏,並於二十日拿到聖旨批准。一切都塵埃落定。

然後,帥嘉謨在官差的押解下離開徽州,踏上了漫漫的戍邊之路。他當時是何心情,後來又發生了什麼,我們不得而知。但值得欣慰的是,歙縣民眾並沒忘記這位幫他們減賦的英雄。在《縣誌》里的義士一項,專門記載了帥嘉謨的事迹,以及一段評語:「以匹夫而塵萬乘之覽,以一朝而翻百年之案。雖遭謫戍,而歙人視若壯夫俠士。」

不知道在隆慶三年那個炎熱的夏日,當帥嘉謨翻開歙縣賬簿第一頁時,如果預知到未來有這麼一場巨大風波,他是否還會繼續。

絲絹案的始末和帥嘉謨的經歷,就講到這裡,不過故事還沒說完。因為英雄並非只有他一個。

在五縣民眾心中,也有好幾個慨然倡義、奮勇抗爭的大英雄。如果沒有他們的拚死反抗,恐怕官府早在萬曆四年就把歙縣的負擔強加過來了。

這些人,也都是當之無愧的五縣義士。

比如曾經捲入議事局風波的何似,在等候判決期間去世,死之前留下一封遺書,寫得十分慷慨激昂:「身雖殞歿,而生平義氣之正,鼎鑊甘如飴,刀鋸不足懼者,必不與囹圄而俱泯。」

不過在官府眼中,這些人是地方上的刺頭,欲除之而後快。於是這些人和帥嘉謨同時被捕,罪名各不相同。有的是聚斂騙財,有的是聚眾鬥毆,有的是尋釁滋事,判罰也輕重不一,從杖責、下獄到流放充軍都有。

其中罪名最重的,就是程任卿。他搞起了議事局,僅這一項就和別人的性質截然不同。

官府對他的判詞里說:「以欺眾罔利之徒,轉為犯上作亂之漸,建旗張局,召號者數過萬餘,縛吏侮官,陸梁者狀非一出,造飛言於達路,則江、浙、閩、廣亦各驚心。毀禁示於公牆,則山澤閭閻幾為解體。」

這些罪狀,都是大犯忌諱的事,從判詞來看,距離謀反只差了一線。

所以程任卿的判決最重,居然是斬監候—相當於死緩。整個徽州大亂中,被判處死刑的,只有他一個。

程任卿真是個奇人,在監獄裡得知這個消息,沒有哭訴哀號,而是慨然上書自辯。他不愧是徽州出身,自帶訟師光環,洋洋灑酒寫了一大篇,居然探討起判決書里援引的大明律和犯罪事實的適用問題。

他沒否認那些指控事實,但是聲稱判決引用的法律條文不對,性質不適用於本案。一點、兩點、三點……論點鮮明,邏輯縝密,旁徵博引,簡直可以拍一部大明版的《政風雲》。如果說帥嘉謨是數學學霸的話,那麼程任卿就是生不逢時的法律達人。

這些抗辯,並未能改變他被判死刑的事實。不過斬監候這個罪名很微妙,判了死刑,但什麼時候執行卻沒說,這就留下許多可以操作的空間。

在許多有心人的保護下,程任卿並沒有秋後問斬,而是舒舒服服待在監獄裡。徽州府考慮到五縣民眾的情緒,不敢輕易執行死刑,索性一直拖著。

程任卿在監獄裡待久了,窮極無聊。他決定做一件有意義的事情—寫書。

獄中寫書這事,在中國屢見不鮮。不過程任卿要寫的這本書,和尋常的可不一樣—準確地說,他不是寫,而是編書。程任卿聯絡了徽州府的官吏和諸縣友人,把圍繞絲絹案的大大小小的文書,都搜集起來,彙集成冊。

要知道,絲絹案持續了這麼久,中間各個利益集團無數次爭吵議論,留下了大量文字資料。鄉紳們的書信、題記、狀書,諸縣申文,諸府、兵備道、撫按兩院一直到戶部的各類揭帖、告示、憲牌、奏文、判決書、保書,等等,應有盡有。

徽州又有健訟傳統,健訟的前提是有深厚的資料基礎,因此各縣都有保存檔案的習慣,私人還偷偷留下抄本。因此,程任卿編這本書不缺素材。

他只花了半年,便編撰成一本書。

不知出於什麼目的,程任卿給這本書起了一個特別容易讓人誤會的名字,叫《絲絹全書》,不知道的還以為是講怎麼造絲綢的,以後可以和《鋼鐵是怎樣煉成的》放在一個書架里。

《絲絹全書》分為金、石、絲、竹、匏、土、革、木八卷,從隆慶四年帥嘉謨上書海瑞開始,到萬曆七年《奉按院豁免均平公文》終(其實最後還附了一篇何似的臨終說帖),一共收錄各處文書一百三十七篇,基本上囊括了整個徽州絲絹案從官府到民間的全部重要文獻。

按照程任卿的想法,他編這本書的目的,是剖白心跡,表明冤屈。很難得的是,程任卿並沒有一般文人的臭毛病,他雖然自認冤屈,但對絲絹全書》沒有進行任何裁剪修纂,始終保持客觀中立。哪怕是對他和五縣不利或謾罵的文字,照樣一概收錄,不改一字,最多是在底下加一行批註,略微辯解幾句。

《絲絹全書》里的很多歙縣文獻,把程任卿描述成了一個貪圖小利、沽名釣譽的丑角。不知道程任卿編撰到這一部分時,是不是會搖頭苦笑。但他嚴守立場,未做塗抹,而是原封不動地抄錄進去,堪稱史學家的典範。

中國很多古代史料,往往只記錄大要而忽略細節,重結論而輕過程,多高層而少下層,所以很多事件—尤其是民間的事件—記錄語焉不詳,框架雖在,細處缺失。後世之人,只能從字裡行間的蛛絲馬跡去猜測。像徽州絲絹案,在《明實錄》里只有一句描述。光看那個,研究者恐怕只會當其是一場普通民變,一掠而過。

感謝程任卿,能保留下這麼多材料,我們才得以窺到當年那一場大辯論的真實風貌,從起因到結果,從官府態度到民眾反映,無不歷歷在目,生動無比。

這篇小文里有大量細節描寫,絕非「鍵者」杜撰腦補,實在是《絲絹全書》里收錄的資料太細緻的緣故。明代民間縣一級事件,能記錄到這種程度的,可謂絕無僅有。

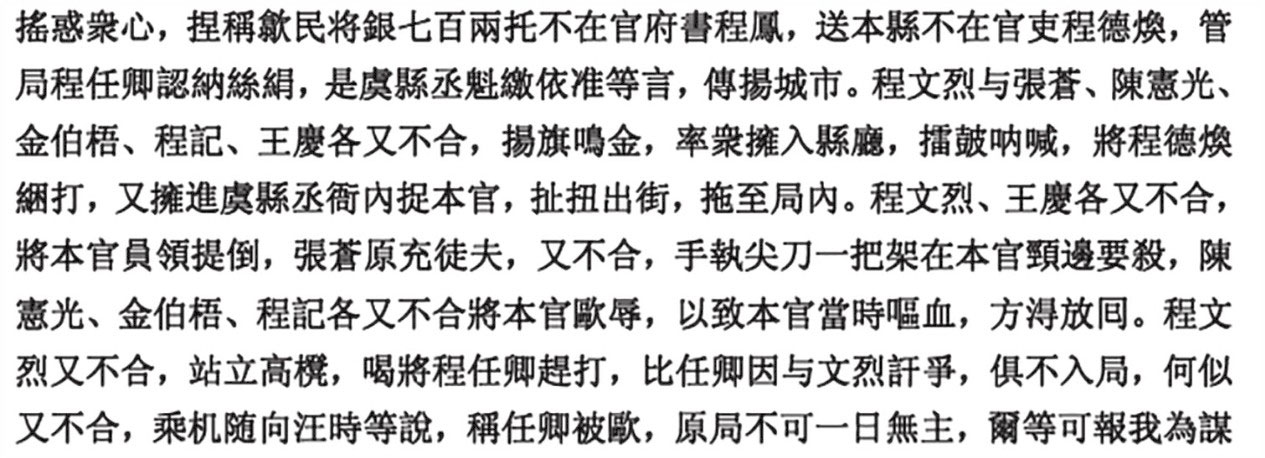

(附截圖一張,足見裡面提供的史料詳細到什麼程度—差不多可以當電影腳本來用了。)

程任卿的這個斬監候,一候,就侯了二十年。後來有個做官的同鄉叫余懋學,上書給他喊冤,最終得以改回充軍,並被發遣到邊疆。程任卿這人也真有能耐,戍邊期間居然還立了大功,當上了把總,最終榮歸故里。

婺源人民,始終記得這位抗爭英雄,也在《婺源縣誌》里的義士傳里留了一個位置給他。而《絲絹全書》,也因此流傳至今。

程任卿的事,就這麼結束了。但絲絹的故事還沒完。

萬曆二十年(1592年)前後,距離徽州絲絹案已經過去十幾年。這件塵封已久的案子陡然又被掀開一角,顯露出了一個此前幾乎沒人留意的驚天細節。

掀開這一角的,是一位婺源籍的官員—南京戶部右侍郎余懋學。他忽然上了一道《豁釋絲絹大辟疏》,為程任卿乞求減刑。在這篇疏里,余懋學講述了當年徽州之亂期間發生的一件隱秘往事,而且牽涉了一位曾經的大人物—張居正。

萬曆三年,余懋學時任南京戶科給事中,以敢言直諫而著稱,先後數次上書,批評張居正的種種政策太過操切,言辭十分激烈,是變法的反對者之一。尤其是萬曆五年「奪情」事件之後,張居正把余懋學削職為民,趕回婺源老家永不敘用。

余懋學返回婺源之時,正趕上徽州之亂爆發。

當徽州絲絹案爆發之時,有人來找余懋學助威。余懋學為人比較警惕,沒有答應,只是寫了封信給徽州知府,勸說恢復舊制。結果戶部尚書殷正茂誤以為他也參與其中,還寫信來詢問。余懋學忽然意識到,這是張居正余怒未消,打算藉機懲治自己,便行事更為謹慎,閉門不出,也不與別人來往。

萬曆五年八月前後,暴亂差不多結束了,官府開始四處抓人。可奇怪的是,無論是兩院還是兵備道,首先發出來的緝拿令,都口口聲聲說是豪右宦族作亂。

余懋學這個說法,在《絲絹全書》里也有佐證,其書里收錄了《查豪右牌面二張》《按院再議均平查訪豪右憲牌》《都院再訪豪右憲牌》三份文件,都是各級官府的明發文件。另外還有一份歙縣人的舉報信,說五縣暴亂的主謀,在於「二三豪右,坐地主盟」。

官府為什麼把矛頭對準當地土豪鄉宦?余懋學認為,這是得自張居正的授意,試圖把他也攀扯進來,好進一步報復。

按照余懋學的說法,在事件期間,張居正給應天巡撫胡執禮寫了封密信,指名說婺源大亂的根源,在於前南京尚寶司卿汪文輝和余懋學;同時張居正還指使都御史王篆,寫了一封信給應天巡按鄭國仕,說余懋學和另外一個叫洪垣的婺源鄉宦是主謀,一定得嚴懲。

甚至連殷正茂,都親自給徽州知府寫信,暗示余懋學和暴亂的關係。

種種壓力之下,各級官府不得不積極行動起來,開始大張旗鼓地抓捕當地豪強。可命令傳到了徽州府這一級,態度陡然消極下去—這完全可以理解,朝廷與基層之間隔著一道鄉紳,要實施有效統治,不爭取到他們的合作是不行的。

徽州府若是傻乎乎地聽從上級指示,使勁打擊當地豪右,那會得罪一大片人,以後管起來就更難了。所以徽州府給朝廷回了一封公文,叫《本府回無豪右申文》,不用看內容,光看標題就知道:「本府不存在豪右,自然也就談不上抓捕了。」

胡執禮和鄭國仕本來也只是迫於張居正的壓力,才發牌捕拿。現在徽州府否認,加上余懋學在北京的幾個朋友王錫爵、陸光祖、李世達等人也寫信過來勸其守正,撫、按兩院樂得順水推舟,改口說既然不是豪右作亂,那一定是生員鬧事,改抓他們吧。

然後,這才有抓捕程任卿等人的動作。

在給這些人議罪之時,張居正因為找不到余懋學的罪碴兒,心裡很不爽,又聽說余懋學跟程任卿關係不錯,便特意指示刑部要嚴辦。結果原本給程任卿判的是充軍,被張居正這麼一插手,最後變成了斬監候。

這些八卦,余懋學本來是不知道的。他後來起複,重回官場。李世達和鄭國仕給他出示了張居正和王篆的親筆信,他才知道當年自己處於多麼危險的境地,自稱當時嚇得「毛髮猶為悚然」。

至於程任卿被判死刑,余懋學認為不過是代他受過罷了。

余懋學這次上疏,希望能夠申請豁免程任卿死罪,改判充軍流放。他還特意提及,當時的戶部尚書殷正茂致仕以後,隱居歙縣,也一直為釋放程任卿而奔走,說明他內心有愧。

余懋學是言官出身,筆法厲害,為了替程任卿正名,狠狠地批評了一通朝廷對徽州絲絹案的處理意見,先後列舉了五不堪、五不通、四誣捏、四不協,如同檄文一般。

言外之意,整個徽州之亂,張居正得負首要領導責任,是他強行偏袒歙縣,強令戶部、應天兩院改稅,五縣人民,尤其是婺源人民被迫反擊,是有大義名分在的,不可以簡單地定義為「民變」。

余懋學講的這個故事,我覺得真實性有待商榷。從推廣一條鞭法的角度出發,張居正確實對徽州之亂施加過一定影響力,但若說整件事情就為了針對一個回家待業的前言官,未免太過陰謀論了。最多是張居正摟草打兔子,順便而為罷了。

徽州之亂,究其過程,跟余懋學本人真沒什麼關係,他單純是想多了。

有趣的是,別看余懋學對徽州絲絹案有諸多批評之詞,卻隻字不提翻案之事。不光不提,他在文章最後不忘補上一句:「乃若絲絹均平,處分久定,臣不敢復置一喙,以滋紛擾。」

什麼意思?現在絲絹案已經過去了,我也不好多說什麼,免得再生變亂。

余懋學心裡很清楚,徽州的「人丁絲絹」稅惹出那麼多風波,費了多少力氣才算談妥。他身為徽州人,可不敢輕易言改。萬一因為自己一言而再起紛爭,徽州上下,非把他吃了不可。

批判張居正容易,再辯論一次徽州的絲絹稅?還是算了吧。