第二章 空間和時間

我們現在關於物體運動的觀念來自於伽利略和牛頓。在他們之前,人們相信亞里士多德,他說物體的自然狀態是靜止的,並且只在受到力或衝擊作用時才運動。這樣,重的物體比輕的物體下落得更快,因為它受到更大的力將其拉向地球。

亞里士多德的傳統觀點還以為,人們用純粹思維可以找出制約宇宙的定律:不必要用觀測去檢驗它。所以,伽利略是第一個想看看不同重量的物體是否確實以不同速度下落的人。據說,伽利略從比薩斜塔上將重物落下,從而證明了亞里士多德的信念是錯的。這故事幾乎不可能是真的,但是伽利略的確做了一些等同的事——將不同重量的球從光滑的斜面上滾下。這情況類似於重物的垂直下落,只是因為速度小而更容易觀察而已。伽利略的測量指出,不管物體的重量是多少,其速度增加的速率是一樣的。例如,在一個沿水平方向每走10米即下降1米的斜面上,你釋放一個球,則1秒鐘後球的速度為每秒1米,2秒鐘後為每秒2米等等,而不管這個球有多重。當然,一個鉛錘比一片羽毛下落得更快,那是因為空氣對羽毛的阻力引起的。如果一個人釋放兩個不遭受任何空氣阻力的物體,例如兩個不同的鉛錘,它們則以同樣速度下降。航天員大衛·斯各特在月亮上進行了羽毛和鉛錘實驗。因為沒有空氣阻礙東西下落。

伽利略的測量被牛頓用來作為他的運動定律的基礎。在伽利略的實驗中,當物體從斜坡上滾下時,它一直受到不變的外力(它的重量),其效應是它被恆定地加速。這表明,力的真正效應總是改變物體的速度,而不是像原先想像的那樣,僅僅使之運動。同時,它還意味著,只要一個物體沒有受到外力,它就會以同樣的速度保持直線運動。這個思想是第一次被牛頓在1687年出版的《數學原理》一書中明白地敘述出來,並被稱為牛頓第一定律。物體受力時發生的現象則由牛頓第二定律所給出:物體被加速或改變其速度,其改變率與所受外力成比例。(例如,如果力加倍,則加速度也將加倍。)物體的質量(或物質的量)越大,則加速度越小,(以同樣的力作用於具有兩倍質量的物體則只產生一半的加速度。)小汽車可提供一個熟知的例子,發動機的功率越大,則加速度越大,但是小汽車越重,則對同樣的發動機加速度越小。

除了他的運動定律,牛頓還發現了描述引力的定律:任何兩個物體都相互吸引,其引力大小與每個物體的質量成正比。這樣,如果其中一個物體(例如A)的質量加倍,則兩個物體之間的引力加倍。這是你能預料得到的,因為新的物體A可看成兩個具有原先質量的物體,每一個用原先的力來吸引物體B,所以A和B之間的總力加倍。其中一個物體質量大到原先的2倍,另一物體大到3倍,則引力就大到6倍。現在人們可以看到,何以落體總以同樣的速率下降:具有2倍重量的物體受到將其拉下的2倍的引力,但它的質量也大到兩倍。按照牛頓第二定律,這兩個效應剛好互相抵消,所以在所有情形下加速度是同樣的。

牛頓引力定律還告訴我們,物體之間的距離越遠,則引力越小。牛頓引力定律講,一個恆星的引力只是一個類似恆星在距離小一半時的引力的1/4。這個定律極其精確地預言了地球、月亮和其他行星的軌道。如果這定律變為恆星的萬有引力隨距離減小得比這還快,則行星軌道不再是橢圓的,它們就會以螺旋線的形狀盤旋到太陽上去。如果引力減小得更慢,則遠處恆星的引力將會超過地球的引力。

亞里士多德和伽利略——牛頓觀念的巨大差別在於,亞里士多德相信存在一個優越的靜止狀態,任何沒有受到外力和衝擊的物體都採取這種狀態。特別是他以為地球是靜止的。但是從牛頓定律引出,並不存在一個靜止的唯一標準。人們可以講,物體A靜止而物體B以不變的速度相對於物體A運動,或物體B靜止而物體A運動,這兩種講法是等價的。 例如,我們暫時將地球的自轉和它繞太陽的公轉置之一旁,則可以講地球是靜止的,一列火車以每小時90英里(1英里=1.609公里)的速度向北前進,或火車是靜止的,而地球以每小時90英里(1英里=1.609公里)的速度向南運動。如果一個人在火車上以運動的物體做實驗,所有牛頓定律都成立。例如,在火車上打乓乒球,將會發現,正如在鐵軌邊上一張台桌上一樣,乓乒球服從牛頓定律,所以無法得知是火車還是地球在運動。

缺乏靜止的絕對的標準表明,人們不能決定在不同時間發生的兩個事件是否發生在空間的同一位置。例如,假定在火車上我們的乓乒球直上直下地彈跳,在一秒鐘前後兩次撞到桌面上的同一處。在鐵軌上的人來看,這兩次彈跳發生在大約相距100米的不同的位置,因為在這兩回彈跳的間隔時間裡,火車已在鐵軌上走了這麼遠。這樣,絕對靜止的不存在意味著,不能像亞里士多德相信的那樣,給事件指定一個絕對的空間的位置。事件的位置以及它們之間的距離對於在火車上和鐵軌上的人來講是不同的,所以沒有理由以為一個人的處境比他人更優越。

牛頓對絕對位置或被稱為絕對空間的不存在感到非常憂慮,因為這和他的絕對上帝的觀念不一致。事實上,即使絕對空間的不存在被隱含在他的定律中,他也拒絕接受。因為這個非理性的信仰,他受到許多人的嚴厲批評,最有名的是貝克萊主教,他是一個相信所有的物質實體、空間和時間都是虛妄的哲學家。當人們將貝克萊的見解告訴著名的約翰遜博士時,他用腳尖踢到一塊大石頭上,並大聲地說:“我要這樣駁斥它!”

亞里士多德和牛頓都相信絕對時間。也就是說,他們相信人們可以毫不含糊地測量兩個事件之間的時間間隔,只要用好的鐘,不管誰去測量,這個時間都是一樣的。時間相對於空間是完全分開並獨立的。這就是大部份人當作常識的觀點。然而,我們必須改變這種關於空間和時間的觀念。雖然這種顯而易見的常識可以很好地對付運動甚慢的諸如蘋果、行星的問題,但在處理以光速或接近光速運動的物體時卻根本無效。

光以有限但非常高的速度傳播的這一事實,由丹麥的天文學家歐爾·克里斯琴森·羅麥於1676年第一次發現。他觀察到,木星的月亮不是以等時間間隔從木星背後出來。不像如果月亮以不變速度繞木星運動時人們所預料的那樣。當地球和木星都繞著太陽公轉時,它們之間的距離在變化著。羅麥注意到我們離木星越遠則木星的月食出現得越晚。他的論點是,因為當我們離開更遠時,光從木星月亮那兒要花更長的時間才能達到我們這兒。然而,他測量到的木星到地球的距離變化不是非常準確,所以他的光速的數值為每秒140000英里(1英里=1.609公里),而現在的值為每秒186000英里(1英里=1.609公里)。儘管如此,羅麥不僅證明了光以有限速度運動,並且測量了光速,他的成就是卓越的——要知道,這一切都是在牛頓發表《數學原理》之前11年進行的。

直到1865年,當英國的物理學家詹姆士·麥克斯韋成功地將當時用以描述電力和磁力的部分理論統一起來以後,才有了光傳播的真正的理論。麥克斯韋方程預言,在合併的電磁場中可以存在波動的微擾,它們以固定的速度,正如池塘水面上的漣漪那樣運動。如果這些波的波長(兩個波峰之間的距離)為1米或更長一些,這就是我們所謂的無線電波。更短波長的波被稱做微波(幾個厘米)或紅外線(長於萬分之1厘米)。可見光的波長在100萬分之40到100萬分之80厘米之間。更短的波長被稱為紫外線、X射線和伽瑪射線。

麥克斯韋理論預言,無線電波或光波應以某一固定的速度運動。但是牛頓理論已經擺脫了絕對靜止的觀念,所以如果假定光是以固定的速度傳播,人們必須說清這固定的速度是相對於何物來測量的。這樣人們提出,甚至在“真空”中也存在著一種無所不在的稱為“以太”的物體。正如聲波在空氣中一樣,光波應該通過這以太傳播,所以光速應是相對於以太而言。相對於以太運動的不同觀察者,應看到光以不同的速度沖他們而來,但是光對以太的速度是不變的。特別是當地球穿過以太繞太陽公轉時,在地球通過以太運動的方向測量的光速(當我們對光源運動時)應該大於在與運動垂直方向測量的光速(當我們不對光源運動時)。1887年,阿爾貝特·麥克爾遜(後來成為美國第一個物理諾貝爾獎獲得者)和愛德華·莫雷在克里夫蘭的卡思應用科學學校進行了非常仔細的實驗。他們將在地球運動方向以及垂直於此方向的光速進行比較,使他們大為驚奇的是,他們發現這兩個光速完全一樣!

在1887年到1905年之間,人們曾經好幾次企圖去解釋麥克爾遜——莫雷實驗。最著名者為荷蘭物理學家亨得利克·羅洛茲,他是依據相對於以太運動的物體的收縮和鍾變慢的機制。然而,一位迄至當時還不知名的瑞士專利局的職員阿爾貝特·愛因斯坦,在1905年的一篇著名的論文中指出,只要人們願意拋棄絕對時間的觀念的話,整個以太的觀念則是多餘的。幾個星期之後,一位法國最重要的數學家亨利·彭加勒也提出類似的觀點。愛因斯坦的論證比彭加勒的論證更接近物理,因為後者將此考慮為數學問題。通常這個新理論是歸功於愛因斯坦,但彭加勒的名字在其中起了重要的作用。

這個被稱之為相對論的基本假設是,不管觀察者以任何速度作自由運動,相對於他們而言,科學定律都應該是一樣的。這對牛頓的運動定律當然是對的,但是現在這個觀念被擴展到包括馬克斯韋理論和光速:不管觀察者運動多快,他們應測量到一樣的光速。這簡單的觀念有一些非凡的結論。可能最著名者莫過於質量和能量的等價,這可用愛因斯坦著名的方程E=mc2來表達(這兒E是能量,m是質量,c是光速),以及沒有任何東西能運動得比光還快的定律。由於能量和質量的等價,物體由於它的運動所具的能量應該加到它的質量上面去。換言之,要加速它將變得更為困難。這個效應只有當物體以接近於光速的速度運動時才有實際的意義。例如,以10%光速運動的物體的質量只比原先增加了0.5%,而以90%光速運動的物體,其質量變得比正常質量的兩倍還多。當一個物體接近光速時,它的質量上升得越來越快,它需要越來越多的能量才能進一步加速上去。實際上它永遠不可能達到光速,因為那時質量會變成無限大,而由質量能量等價原理,這就需要無限大的能量才能做到。由於這個原因,相對論限制任何正常的物體永遠以低於光速的速度運動。只有光或其他沒有內稟質量的波才能以光速運動。

相對論的一個同等卓越的成果是,它變革了我們對空間和時間的觀念。在牛頓理論中,如果有一光脈衝從一處發到另一處,(由於時間是絕對的)不同的觀測者對這個過程所花的時間不會有異議,但是他們不會在光走過的距離這一點上取得一致的意見(因為空間不是絕對的)。由於光速等於這距離除以所花的時間,不同的觀察者就測量到不同的光速。另一方面,在相對論中,所有的觀察者必須在光是以多快的速度運動上取得一致意見。然而,他們在光走過多遠的距離上不能取得一致意見。所以現在他們對光要花多少時間上也不會取得一致意見。(無論如何,光所花的時間正是用光速——這一點所有的觀察者都是一致的——去除光所走的距離——這一點對他們來說是不一致的。)總之,相對論終結了絕對時間的觀念!這樣,每個觀察者都有以自己所攜帶的鐘測量的時間,而不同觀察者攜帶的同樣的鐘的讀數不必要一致。

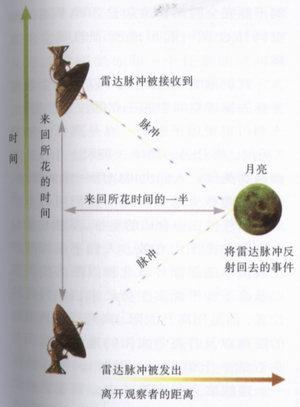

圖2.1 時間用垂直坐標測量,離開觀察者的距離用水平坐標測量。觀察者在空間和時間裡的途徑用左邊的垂線表示。到事件去和從事件來的光線的途徑用對角線表示。

每個觀察者都可以用雷達去發出光脈衝或無線電波來測定一個事件在何處何時發生。脈衝的一部分由事件反射回來後,觀察者可在他接收到回波時測量時間。事件的時間可認為是發出脈衝和脈衝反射回來被接收的兩個時刻的中點;而事件的距離可取這來回過程時間的一半乘以光速。(在這意義上,一個事件是發生在指定空間的一點以及指定時間的一點的某件事。)這個意思已顯示在圖2.1上。這是時空圖的一個例子。利用這個步驟,作相互運動的觀察者對同一事件可賦予不同的時間和位置。沒有一個特別的觀察者的測量比任何其他人更正確,但所有這些測量都是相關的。只要一個觀察者知道其他人的相對速度,他就能準確算出其他人該賦予同一事件的時間和位置。

現在我們正是用這種方法來準確地測量距離,因為我們可以比測量長度更為準確地測量時間。實際上,米是被定義為光在以鉑原子鐘測量的0.000000003335640952秒內走過的距離(取這個特別的數字的原因是,因為它對應於歷史上的米的定義——按照保存在巴黎的特定鉑棒上的兩個刻度之間的距離)。同樣,我們可以用叫做光秒的更方便更新的長度單位,這就是簡單地定義為光在一秒走過的距離。現在,我們在相對論中按照時間和光速來定義距離,這樣每個觀察者都自動地測量出同樣的光速(按照定義為每0. 000000003335640952秒之1米)。沒有必要引入以太的觀念,正如麥克爾遜——莫雷實驗顯示的那樣,以太的存在是無論如何檢測不到的。然而,相對論迫使我們從根本上改變了對時間和空間的觀念。我們必須接受的觀念是:時間不能完全脫離和獨立於空間,而必須和空間結合在一起形成所謂的時空的客體。

我們通常的經驗是可以用三個數或座標去描述空間中的一點的位置。譬如,人們可以說屋子裡的一點是離開一堵牆7英尺(1英尺=0.3048米),離開另一堵牆3英尺(1英尺=0.3048米),並且比地面高5英尺(1英尺=0.3048米)。人們也可以用一定的緯度、經度和海拔來指定該點。人們可以自由地選用任何三個合適的坐標,雖然它們只在有限的範圍內有效。人們不是按照在倫敦皮卡迪里圓環以北和以西多少英里(1英里=1.609公里)以及高于海平面多少英尺(1英尺=0.3048米)來指明月亮的位置,而是用離開太陽、離開行星軌道面的距離以及月亮與太陽的連線和太陽與臨近的一個恆星——例如α-半人馬座——連線之夾角來描述之。甚至這些座標對於描寫太陽在我們星系中的位置,或我們星系在局部星系群中的位置也沒有太多用處。事實上,人們可以用一族互相交迭的坐標碎片來描寫整個宇宙。在每一碎片中,人們可用不同的三個座標的集合來指明點的位置。

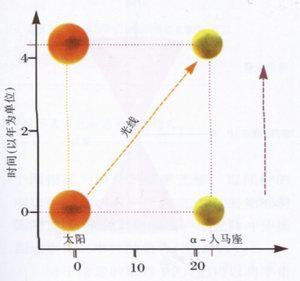

圖2.2 離開太陽的距離(以1012英里,1英里=1.609公里,為單位)

一個事件是發生於特定時刻和空間中特定的一點的某種東西。這樣,人們可以用四個數或座標來確定它,並且座標系的選擇是任意的;人們可以用任何定義好的空間座標和一個任意的時間測量。在相對論中,時間和空間座標沒有真正的差別,猶如任何兩個空間座標沒有真正的差別一樣。譬如可以選擇一族新的座標,使得第一個空間座標是舊的第一和第二空間座標的組合。例如,測量地球上一點位置不用在倫敦皮卡迪里圓環以北和以西的里數,而是用在它的東北和西北的里數(1英里=1.609公里)。類似地,人們在相對論中可以用新的時間座標,它是舊的時間(以秒作單位)加上往北離開皮卡迪里的距離(以光秒為單位)。

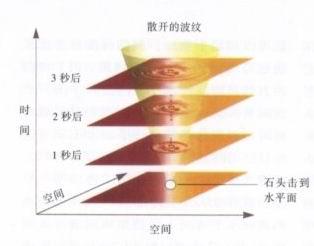

圖2.3

將一個事件的四座標作為在所謂的時空的四維空間中指定其位置的手段經常是有助的。對我來說,摹想三維空間已經足夠困難!然而很容易畫出二維空間圖,例如地球的表面。(地球的表面是兩維的,因為它上面的點的位置可以用兩個座標,例如緯度和經度來確定。)通常我將使用二維圖,向上增加的方向是時間,水平方向是其中的一個空間座標。不管另外兩個空間座標,或者有時用透視法將其中一個表示出來。(這些被稱為時空圖,如圖2.1所示。)例如,在圖2.2中時間是向上的,並以年作單位,而沿著從太陽到α-半人馬座連線的距離在水平方向上以英哩來測量。太陽和α-半人馬座通過時空的途徑是由圖中的左邊和右邊的垂直線來表示。從太陽發出的光線沿著對角線走,並且要花4年的時間才能從太陽走到α-半人馬座。

正如我們已經看到的,麥克斯韋方程預言,不管光源的速度如何,光速應該是一樣的,這已被精密的測量所證實。這樣,如果有一個光脈衝從一特定的空間的點在一特定的時刻發出,在時間的進程中,它就會以光球面的形式發散開來,而光球面的形狀和大小與源的速度無關。在100萬分之1秒後,光就散開成一個半徑為300米的球面;100萬分之2秒後,半徑變成600米;等等。這正如同將一塊石頭扔到池塘里,水表面的漣漪向四周散開一樣,漣漪以圓周的形式散開並越變越大。如果將三維模型設想為包括二維的池塘水面和一維時間,這些擴大的水波的圓圈就畫出一個圓錐,其頂點即為石頭擊到水面的地方和時間(圖2.3)。類似地,從一個事件散開的光在四維的時空里形成了一個三維的圓錐,這個圓錐稱為事件的未來光錐。以同樣的方法可以畫出另一個稱之為過去光錐的圓錐,它表示所有可以用一光脈衝傳播到該事件的事件的集合(圖2.4)。

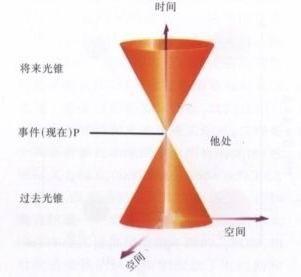

圖2.4

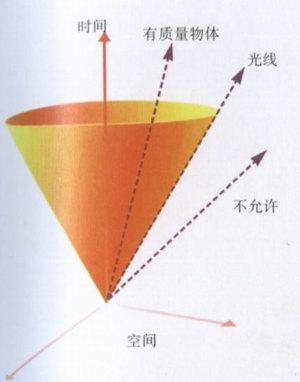

對於給定的事件P,人們可以將宇宙中的其他事件分成三類。從事件P出發由一個粒子或者波以等於或小於光速的速度運動能到達的那些事件稱為屬於P的未來。它們處於從事件P發射的膨脹的光球面之內或之上。這樣,在時空圖中它們處於P的未來光錐的裡面或上面。因為沒有任何東西比光走得更快,所以在P所發生的東西只能影響P的未來的事件。

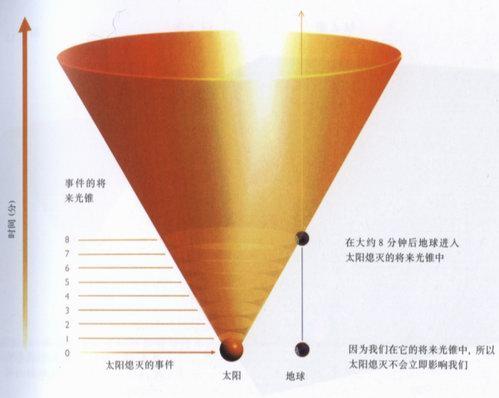

類似地,P的過去可被定義為下述的所有事件的集合,從這些事件可以等於或小於光速的速度運動到達事件P。這樣,它就是能影響發生在P的東西的所有事件的集合。不處於P的未來或過去的事件被稱之為處於P的他處(圖2.5)。在這種事件處所發生的東西既不能影響發生在P的東西,也不受發生在P的東西的影響。例如,假定太陽就在此刻停止發光,它不會對此刻的地球發生影響,因為地球的此刻是在太陽熄滅這一事件的光錐之外(圖2.6)。我們只能在8分鐘之後才知道這一事件,這是光從太陽到達我們所花的時間。只有到那時候,地球上的事件才在太陽熄滅這一事件的將來光錐之內。同理,我們也不知道這一時刻發生在宇宙中更遠地方的事:我們看到的從很遠星系來的光是在幾百萬年之前發出的,在我們看到最遠物體的情況下,光是在80億年前發出的。這樣當我們看宇宙時,我們是在看它的過去。

圖2.5

圖2.6

如果人們忽略引力效應,正如1905年愛因斯坦和彭加勒所做的那樣,人們就得到了稱為狹義相對論的理論。對於時空中的每一事件我們都可以做一個光錐(所有從該事件發出的光的可能軌跡的集合),由於在每一事件處在任一方向的光的速度都一樣,所以所有光錐都是全等的,並朝著同一方向。這理論又告訴我們,沒有東西走得比光更快。這意味著,通過空間和時間的任何物體的軌跡必須由一根落在它上面的每一事件的光錐之內的線來表示(圖2.7)。

圖2.7

狹義相對論非常成功地解釋了如下事實:對所有觀察者而言,光速都是一樣的(正如麥克爾遜——莫雷實驗所展示的那樣),並成功地描述了當物體以接近於光速運動時的行為。然而,它和牛頓引力理論不相協調。牛頓理論說,物體之間的吸引力依賴於它們之間的距離。這意味著,如果我們移動一個物體,另一物體所受的力就會立即改變。或換言之,引力效應必須以無限速度來傳遞,而不像狹義相對論所要求的那樣,只能以等於或低於光速的速度來傳遞。愛因斯坦在1908年至1914年之間進行了多次不成功的嘗試,企圖去找一個和狹義相對論相協調的引力理論。1915年,他終於提出了今天我們稱之為廣義相對論的理論。

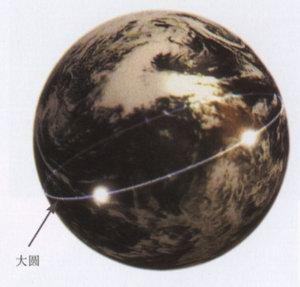

愛因斯坦提出了革命性的思想,即引力不像其他種類的力,而只不過是時空不是平坦的這一事實的後果。正如早先他假定的那樣,時空是由於在它中間的質量和能量的分布而變彎曲或“翹曲”的。像地球這樣的物體並非由於稱為引力的力使之沿著彎曲軌道運動,而是它沿著彎曲空間中最接近於直線的稱之為測地線的軌跡運動。一根測地線是兩鄰近點之間最短(或最長)的路徑。例如,地球的表面是一彎曲的二維空間。地球上的測地線稱為大圓,是兩點之間最近的路(圖2.8)。由於測地線是兩個機場之間的最短程,這正是領航員叫飛行員飛行的航線。在廣義相對論中,物體總是沿著四維時空的直線走。儘管如此,在我們的三維空間看起來它是沿著彎曲的途徑(這正如同看一架在非常多山的地面上空飛行的飛機。雖然它沿著三維空間的直線飛,在二維的地面上它的影子卻是沿著一條彎曲的路徑)。

圖2.8

太陽的質量引起時空的彎曲,使得在四維的時空中地球雖然沿著直線的軌跡,它卻讓我們在三維空間中看起來是沿著一個圓周運動。事實上,廣義相對論預言的行星軌道幾乎和牛頓引力理論所預言的完全一致。然而,對於水星,這顆離太陽最近、受到引力效應最強、並具有被拉得相當長的軌道的行星,廣義相對論預言其軌道橢圓的長軸繞著太陽以大約每1萬年1度的速率進動。這個效應雖然小,但在1915年前即被人們注意到了,並被作為愛因斯坦理論的第一個驗證。近年來,其他行星的和牛頓理論預言的甚至更小的軌道偏差也已被雷達測量到,並且發現和廣義相對論的預言相符。

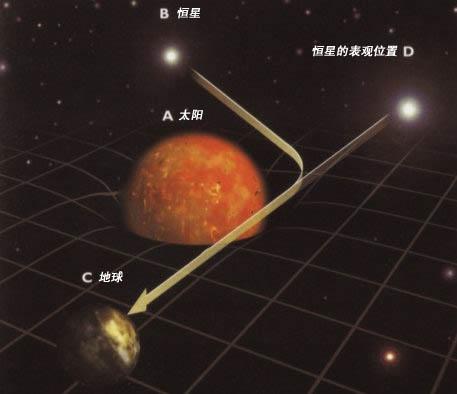

光線也必須沿著時空的測地線走。空間是彎曲的事實又一次意味著,在空間中光線看起來不是沿著直線走。這樣,廣義相對論預言光線必須被引力場所折彎。譬如,理論預言,由於太陽的質量的緣故,太陽近處的點的光錐會向內稍微偏折。這表明,從遠處恆星發出的剛好通過太陽附近的光線會被折彎很小的角度,對於地球上的觀察者而言,這恆星顯得是位於不同的位置(圖2.9)。當然,如果從恆星來的光線總是在靠太陽很近的地方穿過,則我們無從知道這光線是被偏折了,還是這恆星實際上就是在我們所看到的地方。然而,當地球繞著太陽公轉,不同的恆星從太陽後面通過,並且它們的光線被偏折。所以,相對於其他恆星而言,它們改變了表觀的位置。

圖2.9

在正常情況下,去觀察到這個效應是非常困難的,這是由於太陽的光線使得人們不可能觀看天空上出現在太陽附近的恆星。然而,在日食時就可能觀察到,這時太陽的光線被月亮遮住了。由於第一次世界大戰正在進行,愛因斯坦的光偏折的預言不可能在1915年立即得到驗證。直到1919年,一個英國的探險隊從西非觀測日食,指出光線確實像理論所預言的那樣被太陽所偏折。這次德國人的理論為英國人所證明被歡呼為戰後兩國和好的偉大行動。具有諷刺意味的是,後來人們檢查這回探險所拍的照片,發現其誤差和所企圖測量的效應同樣大。他們的測量純屬是運氣,或是已知他們所要得的結果的情形,這在科學上是普遍發生的。然而,光偏折被後來的許多次觀測準確地證實。

另一廣義相對論的預言是,在像地球這樣的大質量的物體附近,時間顯得流逝得更慢一些。這是因為光能量和它的頻率(每秒鐘里光振動的次數)有一關係:能量越大,則頻率越高。當光從地球的引力場往上走,它失去能量,因而其頻率下降(這表明兩個波峰之間的時間間隔變大)。從在上面的某個人來看,下面發生的每一件事情都顯得需要更長的時間。利用一對安裝在一個水塔的頂上和底下的非常準確的鐘,這個預言在1962年被驗證到。發現底下的那隻更接近地球的鐘走得更慢些,這和廣義相對論完全一致。地球上的不同高度的鐘的速度不同,這在目前具有相當的實用上的重要性,這是因為人們要用衛星發出的信號來作非常精確的導航。如果人們對廣義相對論的預言無知,所計算的位置將會錯幾英里(1英里=1.609公里)!

牛頓運動定律使空間中絕對位置的觀念告終。而對論擺脫了絕對時間。考慮一對雙生子,假定其中一個孩子去山頂上生活,而另一個留在海平面,第一個將比第二個老得快。這樣,如果他們再次相會,一個會比另一個更老。在這種情形下,年紀的差別非常小。但是,如果有一個孩子在以近於光速運動的空間飛船中作長途旅行,這種差別就會大得多。當他回來時,他會比留在地球上另一個人年輕得多。這即是被稱為雙生子的佯謬。但是,只是對於頭腦中仍有絕對時間觀念的人而言,這才是佯謬。在相對論中並沒有一個唯一的絕對時間,相反地,每個人都有他自己的時間測度,這依賴於他在何處並如何運動。

1915年之前,空間和時間被認為是事件在其中發生的固定舞台,而它們不受在其中發生的事件的影響。即便在狹義相對論中,這也是對的。物體運動,力相互吸引並排斥,但時間和空間則完全不受影響地延伸著。空間和時間很自然地被認為無限地向前延伸。

然而在廣義相對論中,情況則相當不同。這時,空間和時間變成為動力量:當一個物體運動時,或一個力起作用時,它影響了空間和時間的曲率;反過來,時空的結構影響了物體運動和力作用的方式。空間和時間不僅去影響、而且被發生在宇宙中的每一件事所影響。正如一個人不用空間和時間的概念不能談宇宙的事件一樣,同樣在廣義相對論中,在宇宙界限之外講空間和時間是沒有意義的。

在以後的幾十年中,對空間和時間的新的理解是對我們的宇宙觀的變革。古老的關於基本上不變的、已經存在並將繼續存在無限久的宇宙的觀念,已為運動的、膨脹的並且看來是從一個有限的過去開始並將在有限的將來終結的宇宙的觀念所取代。這個變革正是下一章的內容。幾年之後又正是我研究理論物理的起始點。羅傑·彭羅斯和我指出,從愛因斯坦廣義相對論可推斷出,宇宙必須有個開端,並可能有個終結。