第10章 意識的海洋

新宗教浮現的地點,不太可能是阿富汗的洞穴或是中東的宗教學校,反而會是研究實驗室。就像社會主義承諾以蒸汽和電力為世界提供救贖,在接下來的幾十年間,新的科技宗教也可能承諾以演算法和基因為世界提供救贖,進而征服世界。

雖然現在大家常常談的是伊斯蘭宗教激進主義和基督教原教旨主義,但從宗教觀點來說,目前全世界最有趣的地方並非“伊斯蘭國”或美國南部的《聖經》帶(Bible Belt,信奉基督教福音派的地區),而是矽谷。在這裡,各個高科技大師正在為我們醞釀全新的宗教,這些宗教信的不是神,而是科技。科技宗教同樣提供過往宗教的一切舊獎勵:快樂,和平,繁榮,甚至是永恆的生命,但方法卻是在生前獲得地球科技的協助,而不是死後接受天堂的幫助。

這些新的科技宗教可以分為兩大類型:科技人文主義和數據主義。數據主義認為人類已經完成了自己偉大的宇宙任務,現在應該把接力棒傳給完全不同的實體。關於數據宗教的夢想和噩夢,我們將留到下一章討論。本章主要談的是較保守的科技人文主義,這種宗教仍然認為人類是造物的巔峰之作,也堅守許多傳統的人文主義價值觀。科技人文主義同意,我們所知的智人已經成為歷史,以後不再那麼重要,因此我們應該運用科技創造出智神:一種更優秀的人類形式。智神仍會保有一些基本的人類特徵,但同時擁有升級後的身體和心理能力,並且能夠對抗最複雜的無意識演算法。由於智能正在與意識脫鉤,而且無意識的智能也正以驚人的速度發展,人類如果還想不被踢出局,就得積極將心智升級。

7萬年前,認知革命改變了智人的心智,讓原本毫不重要的非洲猿類成為世界的統治者。智人的心智經過提升後,忽然能夠接觸到主體間的領域,於是創造了神和企業,建立了城市和帝國,發明了文字和貨幣,最後也能夠分裂原子、登上月球。據我們所知,這種翻天覆地的革命,只是因為智人的DNA發生了一點兒小變化,大腦神經稍微調整了一下布線。如果真是如此,那麼科技人文主義或許也只需要對人類的基因組再多做些改變,將大腦再稍微調整一下布線,也就足以啟動第二次認知革命。第一次認知革命的心智改造,讓人類能夠接觸主體間的領域,也就讓智人成了地球的統治者;而第二次認知革命則可能會讓智神接觸到目前還難以想像的新領域,讓智神成為整個星系的主人。

早在一個世紀前,進化人文主義就希望創造出超人類,而現在的科技人文主義則可說是這個夢想的新形態。希特勒等人的想法,是要通過選擇性育種和種族清洗來創造超人,但21世紀科技人文主義則希望通過基因工程、納米技術和腦機界面,以更和平的方式達成這個目標。

心智的差距

科技人文主義希望讓人類的心智升級,讓我們能接觸到目前未知的體驗、目前未聞的意識狀態。然而,要更新人類心智是一項非常複雜和危險的任務。第3章就討論過,我們還無法真正了解心智,不知道心智由何而生,也不知道心智的作用為何。通過試錯,我們正在學習如何控制人類的心理狀態,卻很少真正全面理解這種控制可能有怎樣的影響。更糟的是,因為我們並不熟悉最完整的心理狀態範圍,也就不知道該把目標定在何處。

我們就像是一座孤島上的居民,剛剛發明了第一艘船,正準備在沒有地圖甚至也不知道目的地的情況下揚帆出海。而且事實還可能更糟糕。在這個比方里,這些島民至少還知道自己生活在一片茫茫大海中,知道自己只佔據了一小塊地方。但我們並未意識到,我們可能也只是住在一座小小的意識島上,而外面由我們不熟悉的心理狀態所構成的海洋,可能無邊無盡。

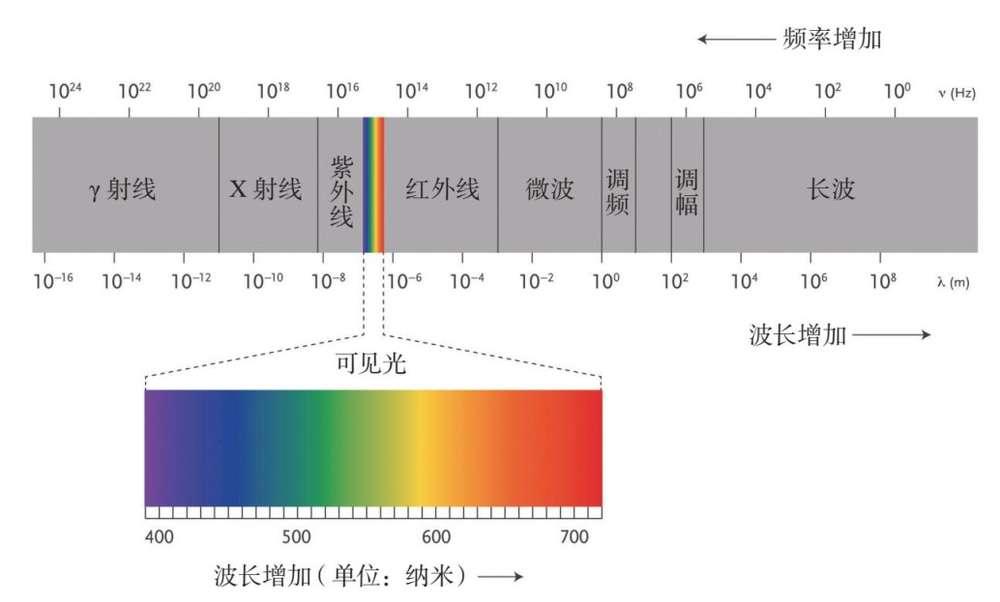

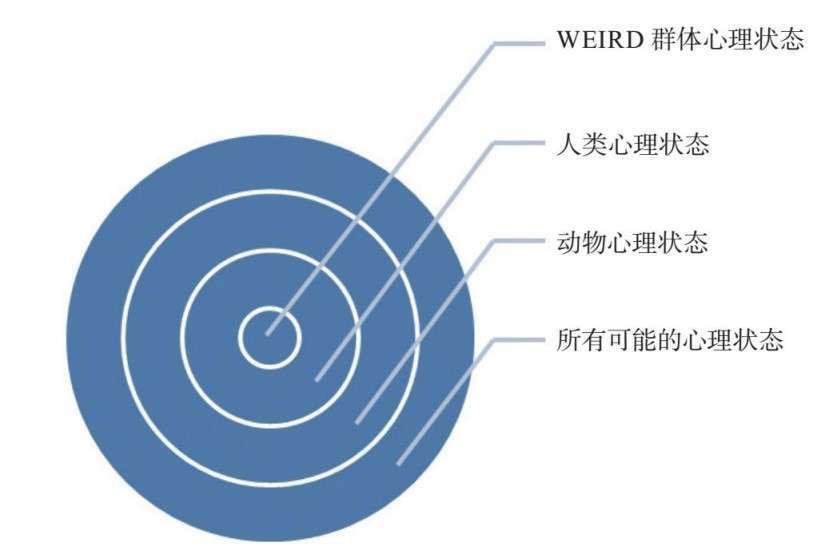

真正的光譜和聲譜範圍,都比人類能看到和聽到的更為寬泛;同樣,心理狀態的頻譜也可能遠大於普通人的感知。人類肉眼只能看到波長在400納米到700納米之間的光,而在人眼這個小小的視覺範圍之外,還延伸出許多不可見的廣大領域,波長更長的有紅外線、微波、無線電波,更短的則有紫外線、X射線和γ射線等。同樣,心理狀態的頻譜可能無限延伸,但科學目前還只研究了其中兩小部分:次規範群體(sub-normative),以及WEIRD(western, educated, industrialised, rich, and democratic,即來自西方、受過教育、工業化、富裕、民主)群體。

圖46 在整個電磁波頻譜中,人類只能看到其中很小的一段。整體實際的頻譜,大約是可見光這一段的10萬億倍。心理的頻譜,會不會也是如此龐大?

一個多世紀以來,心理學家和生物學家對自閉症、精神分裂症等精神及心理疾病的患者進行了廣泛研究,對於這種次規範的心理狀態頻譜,我們的了解雖不全面,但十分詳細:這一狀態範圍內的人類感覺、思考或溝通的能力低於正常值。與此同時,對於認定為健康、規範的人類,科學家也進行了關於其心智及體驗的研究,但此類研究的對象多半屬於WEIRD群體,無法代表所有人。換句話說,到今天為止的人類心智研究,是假定智人都像是《辛普森一家》里的荷馬。

在2010年一項開創性的研究中,約瑟夫·亨利希(Joseph Henrich)、史蒂芬·海涅(Steven J. Heine)和阿蘭·洛蘭薩楊(Ara Norenzayan)三人針對心理學六大次領域的頂尖科學期刊,系統性調查了所有發表的論文。研究結果發現,雖然論文常常聲稱人類的心智如何如何,但大多數的研究只是以WEIRD群體的樣本為基礎。例如,在《人格與社會心理學期刊》(Journal of Personalityand Social Psychology,可能是社會心理學這個次領域最重要的期刊)上發表的論文中,有96%的抽樣屬於WEIRD群體,並且68%都是美國人。此外,足足有67%的美國參與者、80%的非美國參與者是心理系的學生!換句話說,在這份權威期刊上發表的所有論文里,實驗調查對象超過三分之二是西方大學的心理系學生。亨利希、海涅和洛蘭薩楊就半開玩笑地建議,期刊名稱應該改為《美國心理系學生的人格與社會心理學期刊》。

心理系的學生之所以參與這麼多實驗,是因為教授的要求。如果我是哈佛大學心理學教授,用學生來做實驗,可比用波士頓貧民區的居民方便得多,更別說要大老遠跑到納米比亞共和國,在卡拉哈里沙漠招募狩獵者作為被試了。然而,波士頓貧民區居民和卡拉哈里沙漠的狩獵採集者很可能各有其獨有的心理狀態,而只是逼著哈佛心理系學生回答長篇問卷或是把頭塞到功能性磁共振成像掃描儀里,大概永遠找不到答案。

而且,就算我們真的跑遍全球,研究每一個社群,仍然只能研究到智人心理頻譜極有限的一段。現今所有人都受到現代性的影響,也都是單一地球村的成員。雖然卡拉哈里沙漠狩獵採集者的現代程度可能不比哈佛大學心理系學生,但仍然不像過去那樣封在時間膠囊里。就算是這些採集者,也已經受到基督教傳教士、歐洲商人、富有的生態旅遊者、好奇的研究者等的影響。有個笑話說,在卡拉哈里沙漠,典型的狩獵採集者隊伍是20個獵人、20個採集者,再加上50個人類學家。

在地球村出現之前,地球就像是由各種孤立人類文化組成的星體,當時環境促成的心理狀態可能都已經不復存在。社會經濟現實及日常生活不同,培養出的意識狀態也就不同。不論是石器時代的猛獁象獵人、新石器時代的農民還是鎌倉時代的武士,誰又能確知他們的心智狀態?此外,許多前現代文化都認為有某種更高級的意識狀態,可以通過冥想、藥物或儀式進入。薩滿、僧侶或修士都很有系統地探索心智這片神秘的土地,並帶回種種激動人心的故事,訴說著我們聞所未聞的意識狀態,比如無上的寧靜、極端的敏銳、無可比擬的感性,講述著心智如何延展至無邊無際、遁入一片虛空。

人文主義革命之後,現代西方文化不再相信或不再想了解這種高級心理狀態,認為一般人的俗世體驗就是神聖。因此,現代西方文化有一點特殊之處:並沒有某一群人形成某個特殊階層,想追求超脫俗世的心理狀態。有人想做這件事,就會被認定是嗑藥、精神病或是詐騙集團。所以,雖然我們十分了解哈佛心理系學生的心理狀態,但對於美洲原住民薩滿、佛教僧侶或蘇菲派的心理狀態,反而所知非常有限。

而且,這還只是智人的心智。5萬年前,地球上除了智人,還有尼安德特人這個近親。尼安德特人沒能發射宇宙飛船,蓋出金字塔,或是建立帝國。顯然,他們的心智能力與智人大不相同,也比智人少了許多天分。然而,尼安德特人的大腦容量其實比智人更大,他們的神經元都派上了什麼用場?我們對此一無所知。但他們可能擁有許多智人從未體驗過的心理狀態。

就算我們將史上所有存在過的人類物種全盤納入考慮,距離要窮盡整個心理狀態的頻譜仍然差得太遠。任何其他動物,都可能有人類難以想像的體驗。比如蝙蝠,能夠用回聲定位(echolocation)來感受這個世界。它們會發出人耳無法聽到的高頻率聲波,再偵測碰觸前方物體後反射回來的聲波,建構出世界的樣子。蝙蝠感知到的世界極度詳細而準確,讓它們能夠快速穿行於樹木和建築物之間,捕捉蛾類和蚊蟲,同時還能避開貓頭鷹和其他獵食者。

蝙蝠活在一個回聲的世界裡。就像人類的世界認為每個物品都有代表性的外形及顏色,蝙蝠的世界則認為每個物品都有專屬的回聲模式。僅從某隻飛蛾纖纖翅膀反射的回聲,蝙蝠就能判斷這隻飛蛾究竟是美食還是毒藥。至於某些可食用的蛾類,則進化出類似毒蛾的回聲模式來保護自己。還有一些飛蛾進化出的能力更了不起,能夠直接讓蝙蝠雷達的聲波轉向,於是這些飛蛾能夠像隱形轟炸機一般飛來飛去,而蝙蝠卻渾然未覺。回聲定位世界複雜和激烈的程度,並不亞於我們所熟悉的視覺及聽覺世界,但我們就是全然未知。

關於心智的哲學,一篇經典之作就是《當蝙蝠的感覺如何?》(What Is It Like to Be a Bat?)。哲學家托馬斯·內格爾(Thomas Nagel)在這篇發表於1974年的文章中指出,智人的心智無法體會蝙蝠主觀的世界。我們可以寫出各式各樣的演算法來模仿蝙蝠的身體、回聲定位系統和神經元,但這一切還是沒辦法告訴我們當只蝙蝠是什麼感覺?在某隻飛蛾拍動翅膀的時候,回聲定位是什麼感覺?究竟是和用眼睛看差不多,還是根本完全不同?

向智人解釋回聲定位一隻蝴蝶的感覺,可能就如同向一隻看不見的鼴鼠解釋看到達·芬奇畫作的感覺,絕對沒有效果。很有可能,蝙蝠的情緒也會受到回聲定位感受的深深影響。就像對於智人來說,愛是紅色,嫉妒是綠色,憂鬱是藍色,但誰能知道母蝙蝠對小蝙蝠的愛在回聲定位里是什麼感覺?公蝙蝠在回聲定位里看到敵人,又是什麼感受?

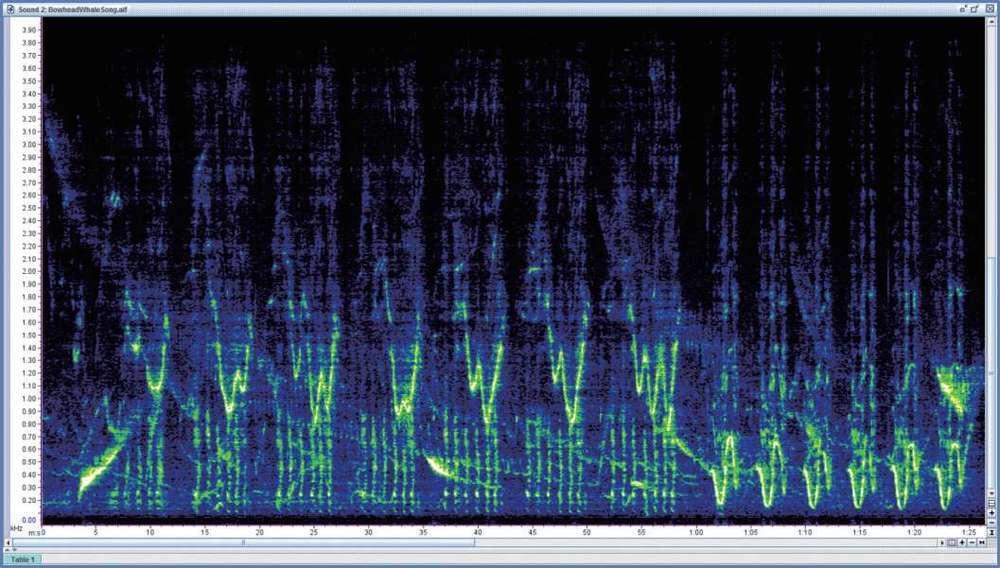

當然,這並不只是蝙蝠特有的情況,只是無數可能的例子之一。正如智人無法理解當只蝙蝠是什麼感覺,我們也同樣難以理解當鯨魚、老虎或鵜鶘是什麼感受。當然感覺一定有,只是我們就是不知道。鯨魚和人類同樣使用大腦的邊緣系統(limbic system)來處理情緒,但鯨魚的邊緣系統卻多出一整塊人類沒有的組織。或許因為多了這一塊,就讓鯨魚能夠體驗到與人類大不相同而且極度深刻複雜的情緒?此外,鯨魚也可能有極驚人的音樂體驗,連巴赫或莫扎特都望塵莫及。鯨魚可以聽到數百公里遠的彼此,而且每頭鯨魚都有屬於自己的獨特的“歌曲”,曲長可能長達數小時,而且非常精緻複雜。經常就會有一頭鯨魚譜出新的“流行歌曲”,整個海洋里的鯨魚都會跟風模仿。科學家常常會記錄這些“流行歌曲”,再用計算機加以分析,然而人類真的能夠體會這些音樂,知道鯨魚貝多芬和鯨魚小賈斯汀有何不同嗎?

這一切不該讓我們太驚訝。智人之所以統治世界,並不是因為智人的情感更深刻或音樂體驗更複雜。至少在某些體驗領域裡,智人確實可能不如鯨魚、蝙蝠、老虎或鵜鶘。

圖47 一首座頭鯨歌曲的聲譜圖。鯨魚對這首歌有怎樣的感受?原聲帶專輯《旅行者》中除了貝多芬、巴赫和查克·貝里之外,也錄了一首鯨魚歌,但我們只能希望這頭鯨魚真的唱得不錯

而且,在人類、蝙蝠、鯨魚和其他所有動物的心理範圍之外,或許還有更大、更奇特的領域有待探索。很有可能心理狀態無止境,但由於在這40億年的地球演化中,所有智人、蝙蝠或恐龍還不具備能夠感受這一切的必要能力,因此從未有相關體驗。而到了未來,有了強大的藥物、基因工程、電子頭盔和直接的腦機介面,就有可能打開通往這些領域的通道。就像哥倫布和麥哲倫駛向海平面的彼方,探索新的島嶼和未知的大陸,或許某天我們也能前往心智的映照之地。

圖48 意識的頻譜

我聞到恐懼的氣味

如果醫生、工程師和顧客一心想的就是治癒精神疾病、享受WEIRD社會的生活,光是研究次規範的心理狀態及WEIRD群體的心智,或許足以滿足我們的需求。雖然常有人批評規範心理學一看到偏離規範就認為是問題,但在20世紀,這讓無數患者得到安慰,也讓數百萬人生活順利、精神正常。

但到了第三個千年的開端,我們將會面臨一種全新的挑戰,自由人文主義被科技人文主義取代,而醫學也越來越著重於讓健康的人升級,而非治癒病人。醫生、工程師和顧客不僅僅滿足於治癒精神問題,而是要讓整個心智升級。我們的科技能力會逐漸打造新的意識狀態,但我們對這塊新領域還沒有可用的地圖。我們熟悉的只有WEIRD群體規範和次規範的心理狀態頻譜,甚至連該前往哪個方向都不知道。

因此,目前心理學最熱門的子領域是積極心理學(positive psychology)也就不意外了。20世紀90年代,馬丁·塞利格曼(Martin Seligman)、埃德·迪納(Ed Dinner)、米哈里·契克森米哈(Mihaly Csikszentmihalyi)等權威專家認為,心理學除了研究心理疾病,還應該研究心理的積極力量。究竟為什麼,我們對生病的心智了解如此清楚,對正常強健的心智卻連一張科學的地圖都沒有?在過去20年間,積極心理學已經在優於規範(super-normative)的心理狀態研究方面邁出重要的第一步,但直到2016年,科學對於這片領域仍然可說是一無所知。

在這種情況下,我們可能盲目向前沖,一心想提升當下經濟和政治制度需要的心智能力,卻忽略甚至貶抑了其他心智能力。當然,這種現象自古皆然。幾千年來,社會系統都會根據其需求來塑造或重塑人類的心智。智人原本的進化只是要成為一小群親密社群里的成員,這種心智能力並不會讓他們習慣於當個巨大機器里的小齒輪。但隨著城市、王國和帝國興起,社會系統培養了大規模合作所需的能力,但同時卻忽略了其他技能和才華。

舉例來說,遠古人類可能常常會用到嗅覺。狩獵採集者能夠靠著嗅覺,辨認出遠處各種不同的動物、人類,甚至是情緒。恐懼的氣味就和勇氣不同。一個人害怕時所分泌出的化學物質,與他充滿勇氣時所分泌出的物質就是不一樣。如果你與遠古時期的一個部落坐在一起,而他們正在爭執是否要和隔壁部落開戰,你真的能夠“聞出”大家的意見是什麼。

但因為嗅覺這種功能只有在成員少的時候才派得上用場,所以等到智人組織成更大的團體時,嗅覺的社會價值也就一落千丈。舉例來說,美國對中國的恐懼就聞不出來。於是,人類的嗅覺能力遭到輕視,至於在幾萬年前可能用來處理氣味的大腦區域,現在也可能被用到更急迫的任務上,比如閱讀、數學和抽象推理。社會系統希望我們用神經元來解微分方程式,而不是用來聞我們的鄰居。

我們的其他感官以及注意到感官感受的潛在能力,也同樣經歷了這種過程。遠古的狩獵採集者總是保持警惕。在森林裡找蘑菇的時候,他們會仔細聞風的氣味,專心觀察地面。找到一個蘑菇之後,他們會仔細咀嚼蘑菇,感受最細微的味道差異,分辨這個蘑菇究竟適合食用還是有毒。到了今天的富裕社會,人類多半不需要如此敏銳。超市裡就有上千種食物可供選擇,食品安全都有衛生部門監督。但不管選的是義大利比薩還是泰國泡麵,都可能是在電視前面狼吞虎咽,幾乎不管這食物有何風味(正因為如此,食品加工商才要不斷推出刺激的新口味,希望能夠動搖一下我們的無動於衷)。

同樣,由於有良好的交通運輸條件,就算是住處離得很遠的朋友,仍然很容易見到面。但就算真的碰到面,我們也不見得把心思都放在對方身上,總是在看手機有沒有新信息、臉譜網有沒有新動態,覺得一定有什麼更有趣的事發生在別的地方。現代人類已經患上“錯過恐懼症”(Fear Of Missing Out,FOMO),總在擔心自己錯過了什麼;雖然手中的選擇比以往任何時候都多,但選了之後又很難全心全意對待。

除了嗅覺和注意力,人類也失去了做夢的能力。許多文化認為,人類在夢中的所見所為,重要性並不亞於清醒時的所見所為,因此會積極培養做夢的能力、記住夢的能力,甚至是在夢中世界控制行動的能力。這種能夠控制行動的夢稱為“清醒夢”(lucid dreaming),清醒夢的專家據稱可以在夢的世界自由活動,甚至前往更高的存在層次,遇見來自其他世界的訪客。相反,現代世界認為做夢只是潛意識發出的信息,甚至不過就是心智產生的垃圾,於是做夢這件事在我們的生活中沒有那麼重要,很少有人積極培養做夢的能力,有很多人表示自己從不做夢,或是從不記得自己做了什麼夢。

嗅覺、注意力和做夢的能力都不如以往,會不會讓我們的生活過得比較貧瘠灰暗?或許會。但從經濟和政治制度的角度看來,這都是值得的。老闆會希望你常常檢查電子郵件,而不是常常聞花或做白日夢。而出於類似的原因,未來要將人類的心智升級時,反映的也可能是政治的需求、市場的力量。

例如前面提到的美軍的“專註頭盔”,就是要幫助人專註在明確的任務上,加速決策過程。但這也可能減輕這些人的同理心,讓他們忽視心中的種種懷疑和內部衝突。人文主義心理學家指出,抑鬱的人常常想要的並不是簡單的解決方案,而是希望有人能夠聆聽他們的想法、同情他們的恐懼和疑慮。假設現在你的工作出現危機,新老闆不喜歡你的想法,堅持要你乖乖聽話就好。過了特別不順的一天後,你決定拿起電話打給朋友。但朋友正在忙,騰不出什麼時間和精力,於是打斷了你講到一半兒的話,試著解決你的問題:“好,我知道了。遇到這個情況,你真的只有兩種選擇:辭職,或是留下來聽老闆的話。如果是我,就會選辭職。”但這大概幫不上什麼忙。真正感情好的朋友會比較有耐心,不會急著找出解決方案,而是會聆聽你的憂慮,給你時間和空間,好讓種種矛盾的情緒和折磨人的焦慮一一浮現。

專註頭盔,就像是那個不耐煩的朋友。確實,有些時候(例如在戰場上)我們需要迅速下定決心,但生命不只是這樣。如果我們使用頭盔的次數越來越多,可能最後就會像失去了嗅覺、做夢和注意的能力一般,失去容忍各種疑惑和矛盾的能力。社會系統喜歡我們下定決心,而不是心存懷疑,所以整個系統也可能會推動我們往這個方向前進。然而,比起擁有懷疑和矛盾的社會,如果一切都要求明快堅決,生活反而可能變得更貧瘠膚淺。

一方面,我們已經有能力改造心智,但另一方面,我們又幾乎完全不知道心理的完整頻譜是什麼,再加上政府、軍隊和企業各懷鬼胎,災難簡直不可避免。有可能到頭來,我們成功地讓身體與大腦都升級了,卻在過程中失去了心智。確實,科技人文主義到最後可能反而會造成人類的降級。對系統來說,降級後的人類反而更有利,原因不是這種人擁有什麼卓越的特點,而是這種人少了一些可能拖慢系統、造成困擾的人類特質。農民都知道,羊群裡面最聰明的那隻常常會惹出最大的麻煩,所以農業革命的一點就是要降低動物的心理能力。而科技人文主義夢想推動的第二次認知革命,則可能對人類造成一樣的效果,讓社會大機器里的“人類小齒輪”溝通和處理數據的效率更高,但幾乎不會去注意其他事,不會做夢,也不會懷疑。數百萬年來,人類曾經是升級版的黑猩猩。而到了未來,人類則可能變成放大版的螞蟻。

宇宙憑依的釘子

科技人文主義還面臨另一個恐怖威脅。一如所有人文主義教派,科技人文主義也認為人的意志是神聖的,認為這是整個宇宙的依憑。科技人文主義希望用人類的期望來選擇發展某種心智能力,進而決定未來心智的模樣。然而,如果未來科技能夠重塑、改造這些期望,會是什麼情形?

人文主義總是強調,我們不太容易確定自己真正的意志。每次想聆聽真實的自己,總有許多嘈雜雜訊鋪天蓋地而來。而且事實上,有時候我們不見得真想聽到自己真實的聲音,因為那可能會是些不受歡迎的秘密和令人難堪的要求。有許多人根本是處心積慮不想對自己了解太深。一位事業上平步青雲的律師,可能就不想聽到內心叫她放輕鬆趕快生個寶寶的聲音。困在痛苦婚姻中的女性,也可能害怕失去婚姻提供的安全感。背負罪惡感的士兵,曾犯下的暴行化成噩夢,如影隨形。對自己性傾向還不太確定的年輕人,告訴自己先保持沉默。對人文主義來說,任何一個情境都不會有通用的解決方案,但人文主義要求我們要堅強,不論內心的聲音有多麼醜惡,也要勇敢面對,要聽到自己最真實的聲音,再聽從它的指導、排除萬難。

但根據科技進步主義的觀點,一切就大不相同了。科技不想聽我們內在的聲音,而是要控制這些聲音。一旦我們了解了生化系統如何產生這些聲音,我們就能玩弄這些開關,把這裡音量調高、那裡音量調低,讓人生過得更輕鬆自在。容易分心的律師可以來顆派甲酯,有罪惡感的士兵可以吞顆百憂解(Prozac),至於對生活不滿的妻子,替你憂(Citao)就是答案。而且,這還只是開始。

人文主義者常常難以接受這種方法,但還是別太早就下判斷。人文主義者建議“聆聽自己內心的聲音”,這其實毀了許多人的生命;適當用藥,反而大大改善了幾百萬人的健康狀況和人際關係。為了真正聽到自己內心的聲音,有些人得先把心中現有的尖叫和怒罵音量調小。現代精神病學認為,許多“內心的聲音”和“真實的願望”只不過是生化失衡和神經疾病的產物。生化失衡讓患有抑鬱症的人總是戴著一副抑鬱的眼鏡看待事物,於是一再拋棄大好的前途和健康的關係。這時該做的,可能不是聆聽這種破壞性的內心的聲音,而是直接叫它們閉嘴。比如前面提過的記者薩莉·埃迪,她戴上“專註頭盔”,讓腦中其他聲音安靜下來之後,不但成了神射手,自我感覺也大大提升。

就個人而言,每個人都可能對這些問題有不同的看法。但從歷史角度來看,變革醞釀已久。人文主義的最高誡命“聆聽自己內心的聲音”已經不再不證自明。我們學會調節內心聲音的音量之後,也得放棄對“真實”的信念,因為我們再也不清楚現在是誰在調節開關。把腦中的雜訊關掉似乎是個好主意,但前提是要能讓我聽到真正的自我。如果沒有“真正的自我”,又怎麼決定該關掉哪些聲音、放大哪些聲音呢?

讓我們單純為了討論而做個假設:假設幾十年內,腦科學家就能讓我們輕鬆且準確地控制許多內心的聲音。再假設有一個來自虔誠的摩門教家庭的年輕男性同性戀,許多年來一直不出櫃,終於存夠了錢,想去動手術。他帶著10萬美元前往診所,決心自己走出來的時候就像摩門教創始人約瑟夫·史密斯(Joseph Smith)一樣是異性戀。站在診所門前,他心裡又重複了一次想對醫生說的話:“醫生,這裡是10萬美元。請把我治好,讓我以後永遠不要再想男人了。”接著他按了門鈴,但開門之後,看到《急診室的春天》里的喬治·克魯尼活生生站在他眼前。這個小夥子魂兒都飛了,喃喃說著:“醫生,這裡是10萬美元。請把我治好,讓我以後永遠不要再想變成異性戀了。”

這個年輕人真實的自我,打敗了過去經歷的宗教洗腦嗎?又或是一時的誘惑,讓他背叛了自己?又或者,根本沒有什麼真實的自我,所以也不會有所謂的聽從或背叛?只要我們能夠設計及重塑意志,就無法再把意志看作意義和權威的本源。因為不管我們的意志為何,我們總能讓它改變主意。

人文主義認為,只有人的慾望才能使世界充滿意義。但如果我們連慾望都能選擇,又憑藉什麼來做這種選擇?假設在《羅密歐與朱麗葉》的開場,羅密歐可以決定要愛上誰,而且就算決定了,還是隨時能夠反悔重來。這樣一來,這齣劇會變成什麼樣子?但這正是科技進步為我們刻畫的未來。如果我們的慾望讓我們不舒服,就讓科技消滅這個慾望。如果整個宇宙所憑依的釘子釘錯了地方,就用科技把整顆釘子拔出來,釘到別的地方去。但究竟要釘在哪兒?如果寰宇四方均能落釘,我該挑哪裡?又為什麼該挑那裡呢?

人文主義的戲劇,多半是以某個令人痛苦的慾望展開。例如,蒙太古(Montague)家族的羅密歐,愛上了凱普萊特(Capulet)家族的朱麗葉,可兩家卻是世仇,於是雙方都非常痛苦。科技對這種情節的解法,就是確保讓我們不會有令人痛苦的慾望。如果羅密歐和朱麗葉服個藥丸或是戴個頭盔,直接把那些對彼此造成不幸的愛意給消滅掉,不就沒事了嗎?

在此,科技人文主義面臨著一個無解的兩難。人的意志是宇宙中最重要的東西,同時人類在開發能夠控制、重新設計意志的科技。畢竟,能夠控制全世界最重要的東西,豈不是太棒了?然而一旦這樣的控制成真,過去神聖的人類就會成為另外一種設計品,反而讓科技人文主義不知該何去何從。只要我們仍然相信人類的意志和經驗是權威和意義的本源,就永遠無法處理和這些科技的關係。

因此,有個更大膽的科技宗教,打算直接徹底切斷人文主義的臍帶。這個科技宗教所預見的世界,並不是圍繞任何人類生命形式的慾望和經驗。那麼,是什麼東西能夠取代慾望和經驗,成為一切意義和權威的本源?2016年,有一位候選人坐在歷史的接待室,等待面試。這位候選人名叫“信息”。目前最耐人尋味的新興宗教正是“數據主義”(Dataism),它崇拜的既不是神也不是人,而是數據。